|

| Bolsonaristas em Porto Alegre pedem ajuda fazendo sinais de luz com celular na cabeça. |

Alucinações são mais comuns do que se imagina

Felix Yarwood, um designer de produto de 32 anos do Reino Unido, tem alucinações. Ele não vê pessoas imaginárias, nem ouve vozes que lhe dizem o que fazer. Mas às vezes sente coceiras inexistentes e ouve sons que podem ou não estar em sua cabeça – ele nunca tem certeza. De acordo com teorias atuais, as experiências de Yarwood são perfeitamente normais.

"Todo mundo tem alucinações", afirma Anil Seth, neurocientista da Universidade de Sussex, no Reino Unido.

"É importante reconhecer que alucinações podem ir e vir durante nossas vidas, em momentos de estresse ou cansaço", aponta. "Há um pouco de estigma em torno de alucinações, associadas a doenças mentais e com as pessoas sendo chamadas de loucas."

Na realidade, trata-se de algo muito comum e que acontece até mesmo diariamente. A experiência de Yarwood com coceiras imaginárias, por exemplo, é particularmente comum, especialmente depois de beber álcool.

"Também é comum que pessoas com capacidade de audição ou visão reduzida tenham alucinações naquele ouvido ou olho", afirma Rick Adams, psiquiatra da University College London. "Trata-se de alucinações não clínicas, pois não são associadas a um diagnóstico psiquiátrico."

Percepção é alucinação controlada

Para entender o que realmente acontece quando se tem alucinações, é preciso observar como o cérebro cria percepções sensoriais.

Intuitivamente, podemos pensar que a percepção é o resultado da leitura de informações externas que chegam ao cérebro. Algo que Seth contesta.

"Na verdade, é o contrário: a percepção é o cérebro gerando representações do mundo a partir de dentro. A informação vinda dos sentidos calibra as percepções", explica.

Ou seja, o cérebro é um órgão preditivo que tenta antecipar ou entender o que está acontecendo com base no que aconteceu antes, aponta o especialista.

Na visão, por exemplo, o cérebro cria hipóteses sobre as informações sensoriais vindas do olho. Ele faz previsões rápidas sobre o que um objeto pode ser com base no que você viu no passado. Outras informações sensoriais dos olhos ou de outros sentidos ajustam e corrigem essa previsão para torná-la mais precisa.

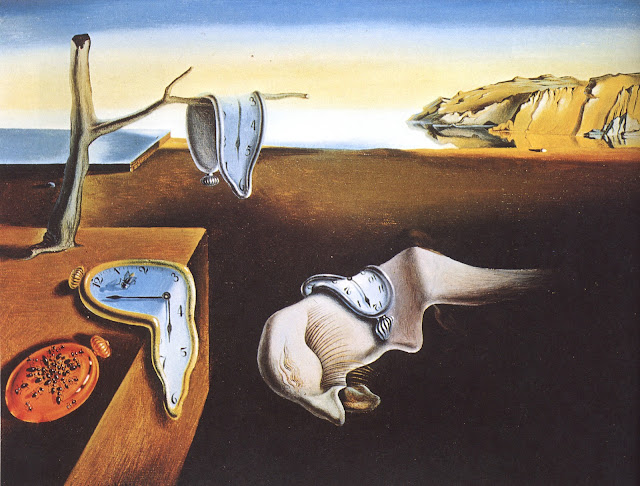

"Isso significa que a percepção cotidiana é uma espécie de alucinação controlada ou sonho acordado. É gerada de dentro, mas controlada pelo mundo por meio de sinais sensoriais", conclui Seth.

Pareidolia e ilusões

Pode parecer estranho pensar que o olho desempenha um papel secundário na percepção visual, mas há situações em que você pode perceber isso acontecendo.

A primeira é a pareidolia – a tendência de ver padrões nas coisas quando não há nenhum, como ver um rosto na Lua. Aqui, o cérebro está gerando a percepção de um rosto, apesar de informações sensoriais dizerem que é impossível a Lua ter uma face. Desse modo, podemos saber que a Lua não tem rosto, mas ainda assim o vemos.

atus/1137183142236712960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1137183142236712960%7Ctwgr%5Ec1dce99251f3df9a980eb03b6cc10b709c205e06%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fpt-br%2FalucinaC3A7C3B5es-sC3A3o-mais-comuns-do-que-se-imagina%2Fa-64219125ondEm segundo lugar estão as ilusões visuais, como a ilusão do caçador lilás. Se você olhar para a cruz no centro da imagem por 30 segundos, poderá ver os discos lilás desaparecendo e um disco verde correndo ao redor do círculo no lugar da lacuna.

https://youtu.be/RKm_bmHoTFs

Mas é claro que não há disco verde. De acordo com Seth, o cérebro gerou a percepção do disco verde para preencher a lacuna de cor.

Quando alucinações se tornam um problema?

Embora todos nós tenhamos alucinações "simples" em alguma medida, as alucinações "complexas" são muito mais comuns em pessoas diagnosticadas com condições psiquiátricas: 89% das pessoas com esquizofrenia e 40% das pessoas com doença de Parkinson experimentam alucinações.

De acordo com Adams, alucinações simples do dia a dia se tornam preocupantes quando começam a atrapalhar a vida normal.

"Não se trata de com que frequência você tem alucinações ou de que tipo elas são, mas de se elas têm algum tipo de efeito danoso sobre a própria pessoa. Elas também invadem a vida e não podem ser controladas", explicou.

Muitas pessoas com esquizofrenia, por exemplo, tendem a ouvir vozes ou ver coisas que são desagradáveis e perturbadoras, como vozes que as fazem lembrar de seus medos mais sombrios ou as dizem para machucar a si mesmas. Seth descreve esse tipo de alucinações como uma percepção descontrolada.

Cientistas realmente não sabem por que alucinações perceptivas normais, como as que Yarwood experimenta, tornam-se fortes e complexas em condições como a esquizofrenia. Adams acredita que uma chave para o quebra-cabeça possa ser o fato de que as vozes parecem vir do mundo exterior, apesar de serem geradas dentro do cérebro.

"Achamos que existe um módulo envolvido na percepção no cérebro que de alguma forma ganha autonomia. Esse espaço do cérebro começa a jorrar previsões perceptivas que não têm base em informações sensoriais. O resto do cérebro recebe essas previsões e naturalmente assume que elas vieram de fora", diz o psiquiatra.

A ideia é que o módulo autônomo de geração de percepção perdeu o feedback das informações sensoriais do olho ou dos ouvidos, que normalmente corrigiriam a percepção. Portanto, a alucinação parece estar desassociada do seu corpo.

Diversidade nas percepções

Mas quão comum são alucinações? Cientistas não sabem exatamente. Ainda não foram realizados estudos rigorosos sobre a frequência com que as pessoas têm alucinações de qualquer tipo. Até agora, o foco tem sido apenas as alucinações associadas a estados mentais alterados pelo uso de drogas ou distúrbios mentais.

Seth tem como objetivo entender melhor alucinações em nível populacional. Ele acha que os mundos perceptivos individuais das pessoas diferem uns dos outros mais do que pensamos.

"Chamamos isso de diversidade perceptiva. Essas diferenças são subjetivas e particulares, ao contrário da nossa pele ou cor de cabelo, mas moldam nossas vidas", diz.

O neurocientista lidera atualmente um estudo em andamento medindo variações entre os mundos perceptivos individuais, com o objetivo de entender os tipos de alucinações ou estranhezas perceptivas que experimentamos todos os dias.

Contudo, esse estudo, denominado Censo de Percepção, vai além da

simples percepção. Seth acredita que a pesquisa ainda nos ajudará a

entender como percebemos o mundo ao nosso redor – quais partes

compartilhamos e quais são únicas, e como isso nos torna quem somos.

erofscience/status/1137183142236712960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1137183142236712960%7Ctwgr%5Ec1dce99251f3df9a980eb03b6cc10b709c205e06%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fpt-br%2FalucinaC3A7C3B5es-sC3A3o-mais-comuns-do-que-se-imagina%2Fa-64219125