Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA & ALLAN LEMOS ROCHA*, para aterraeredonda.com.br.

As (co)relações perigosas entre bolsonarismo, COVID-19 e Auxílio emergencial

As determinações da relação entre COVID-19 e bolsonarismo

Ao longo de 2020 e 2021, foram realizadas e divulgadas um conjunto de

pesquisas acerca da relação entre voto em Bolsonaro e contaminação por

Covid. As pesquisas revelavam uma relação positiva entre bolsonarismo e

contágio e ganharam ampla divulgação em revistas científicas, na grande mídia e em blogs

críticos ao governo. A despeito das diferenças no tamanho e

representatividade das amostras, bem como nas metodologias das distintas

pesquisas, a dimensão e significância das correlações deixavam pouca

margem para dúvidas acerca da existência da referida relação.

Análise de correlação, porém, não é análise de causalidade e nos

parecia precipitada a conexão teórica que parcela expressiva dos

pesquisadores (e a grande maioria dos jornalistas) propunham entre estas

duas variáveis. Como regra geral, a hipótese aventada era a de que os

eleitores e apoiadores do Presidente Bolsonaro subestimariam a

periculosidade da pandemia em curso, o que se desdobraria no relativo

relaxamento do distanciamento social e demais práticas de resguardo

capazes de deprimir o contágio.

A hipótese que estruturou nossa pesquisa era discretamente distinta.

Parecia-nos evidente que o “negacionismo” – tão difundido entre os

apoiadores e seguidores de Bolsonaro – cumpria um papel relevante na

promoção da contaminação. Porém, duvidávamos que este elemento, por si

só, pudesse explicar a elevada disparidade do percentual de contaminação

entre os milhares de municípios brasileiros[i].

Parecia-nos que, para além do negacionismo, variáveis, de caráter mais

“estrutural” deveriam estar por trás de diferenciais de incidência tão

elevados. Mais: acreditávamos que as variáveis estruturais

corresponsáveis pela elevação da taxa de incidência da COVID-19 também

pudessem contribuir para a compreensão do perfil socioeconômico e

cultural do típico eleitor de Bolsonaro.

Na tentativa de testar esta nossa hipótese, criamos um banco de dados

com 103 variáveis para os 5.569 municípios brasileiros mais o Distrito

Federal, gerando 5.570 municípios. Entre estas variáveis, 60 são dados

brutos, com informações geográficas, demográficas, econômicas, políticas

e socioculturais das mais diversas fontes oficiais, em especial do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), do Ministério da Cidadania (MC), do Ministério

da Saúde (MS-DATASUS), da Relação Anual de Informações Sociais do

Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS-MTE), dentre outros órgãos.

Por sua vez, os dados brutos foram apropriados e transformados em 69

indicadores de base municipal. Como regra geral, estes indicadores foram

relativizados (ou normalizados) pela população domiciliada no

município; ou são taxas de variação do PIB, distintos VABs, ocupação

formal, etc. Os indicadores foram agrupados em cinco classes: (1)

alinhamento político da população (ex.: participação percentual do voto

em Bolsonaro ou em Haddad no primeiro e no segundo turno das eleições de

2018); (2) estrutura econômica do território (ex.: PIB per capita em

2018; participação do emprego industrial formal no emprego formal total

em 2019; participação dos formalmente empregados na população total do

município em 2019; relação entre ocupados formais e ocupados totais em

2010; etc.); (3) estrutura sociocultural local (ex.: participação da

população negra, evangélica, analfabeta, com ensino superior completo na

população total em 2010); (4) impacto da pandemia na saúde global (ex.:

percentual de contaminados e de óbitos por COVID-19 na população total

em 2020); e (5) cobertura assistencial (ex.: percentual de pessoas

beneficiadas com Auxílio Emergencial – doravante, AE – na população

total; relação entre o valor total do AE recebido em um município entre

maio de 2020 e abril de 2021 e o PIB municipal em 2018).

As diferenças nas datas dos dados e indicadores estão referidas à

disponibilidade de dados. Os dados socioculturais, por exemplo, estão

baseados no mais recente Censo Demográfico, que data de 2010; o PIB

municipal é calculado com defasagem de três anos com relação ao PIB

nacional. Como as variáveis são de caráter estrutural, acreditamos que

as mudanças ocorridas ao longo do período tenham sido pouco expressivas.

O Banco de Dados construído por nós encontra-se disponível aqui para a utilização e/ou averiguação de eventuais interessados.

Resultados básicos: dois Brasis em disputa

Os resultados que encontramos não apenas comprovaram nossas hipóteses

iniciais como trouxeram à luz novas dimensões do “campo”

político-eleitoral do bolsonarismo e acerca dos desdobramentos

econômicos, políticos e sanitários do Auxílio Emergencial. Na verdade,

alguns dos resultados alcançados são tão contra intuitivos que,

aparentemente, geraram dúvidas a respeito da consistência dos testes que

realizamos[ii].

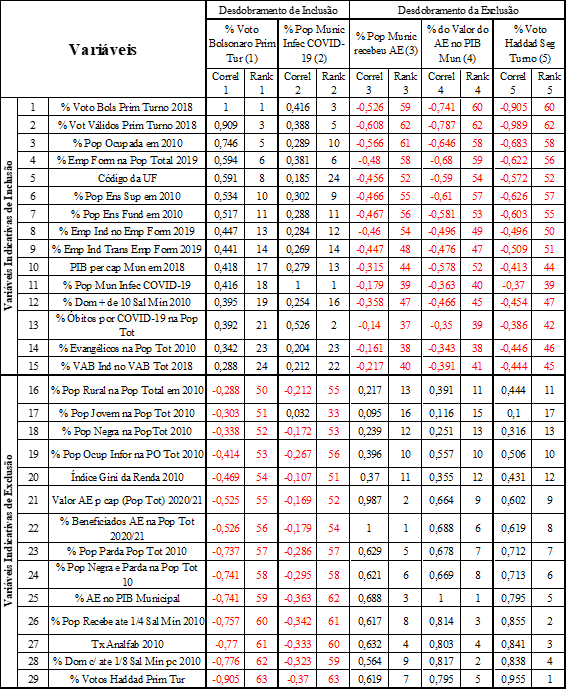

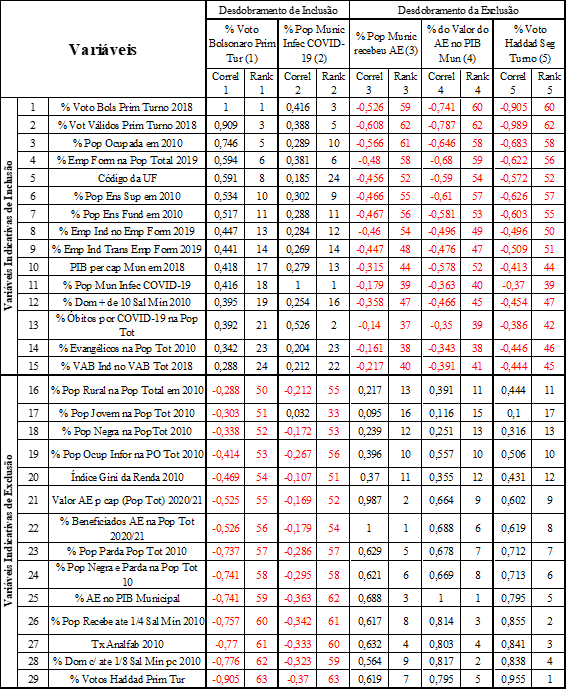

Quadro 1: Correlações Selecionadas entre Indicadores Socioeconômicos Estruturais,

Voto em Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Incidência de COVID-19 e Auxílio Emergencial

FDB: IBGE, RAIS-MTE, Datasus, Min. Cidadania, TSE

FDB: IBGE, RAIS-MTE, Datasus, Min. Cidadania, TSE

As 29 variáveis-indicadores de cada uma das linhas do Quadro 1 acima

estão ordenadas em função das suas correlações com o voto em Bolsonaro

no primeiro turno das eleições de 2018. A coluna “Rank1” corresponde ao

ordenamento das correlações: quanto menor o valor do Rank1 (primeiro,

segundo, etc.) maior a correlação, e vice-versa. Nem todas as variáveis

testadas estão representadas no Quadro 1. Extraímos variáveis com

elevada auto-correlação (voto em Bolsonaro no primeiro e no segundo

turno, por exemplo), bem como as variáveis com correlação próxima de

zero e/ou de baixa confiabilidade (significância). A significância de

todas as correlações apresentadas é inferior a 0,01%. Posto isto, nas

linhas superiores encontram-se aquelas variáveis-indicadores que

apresentam uma relação fortemente positiva e significativa com o voto em

Bolsonaro. Na medida em que “descemos” em direção à base do Quadro 1 as

correlações caem, tornando-se fortemente negativas.

Como era de se esperar, a relação anunciada em diversas pesquisas

entre voto em Bolsonaro e incidência de COVID-19 é confirmada. Se

abstraímos as duas correlações tautológicas (correlação da taxa de

contaminação consigo mesma e com óbitos por COVID-19), tomando apenas as

variáveis rigorosamente independentes, o voto em Bolsonaro nos dois

turnos emerge como a variável com maior poder explicativo dos

diferenciais de taxa de contaminação municipal: quanto mais elevada a

percentagem de voto em Bolsonaro em 2018, maior a percentagem de

população contaminada (correl 0,416, sig 0,0000). Do nosso ponto de

vista, o fato desta correlação despontar em primeiro lugar demonstra a

existência de um componente político-ideológico autônomo – expresso no

negacionismo – que exponencia o contágio em função da resistência ao

distanciamento social, à vacinação e aos cuidados de higiene necessários

ao controle e depressão do fator de difusão do vírus. Em suma: nossos

testes corroboram plenamente os estudos referidos realizados

anteriormente.

De outro lado, nossos testes também comprovam que a relação entre

COVID-19 e Bolsonarismo transcende – e muito! – a dimensão estritamente

ideológica. Tomemos a terceira e a quarta linhas do Quadro 1. O que elas

nos dizem é que, quanto maior a percentagem de população ocupada

(formal ou informalmente, dados do Censo) em 2010 e quanto maior a

percentagem da população formalmente ocupada em 2019 (dados da RAIS-MTE )

na população total dos municípios: (1) maior o voto em Bolsonaro; (2)

maior a incidência de COVID-19; (3) menor a percentagem dos munícipes

que receberam Auxílio Emergencial; (4) menor a expressão relativa do

valor total do AE em comparação com o PIB municipal; e (5) menor o

percentual de voto em Haddad no segundo turno das eleições

presidenciais.

E o mais importante de tudo: esta série de relações – mais Bolsonaro,

mais Covid, menos AE e menos Haddad – persiste e se reafirma

monotonicamente para todas as 15 variáveis que, de alguma forma,

traduzem inclusão social. Assim é que os municípios com melhores índices

educacionais, com maior número de empregados formais na população

total, de maior PIB per capita, com maior número de famílias que recebem

acima de dez salários mínimos tenderam a votar em Bolsonaro e a

apresentar taxas de contaminação acima da média.

Dentre estas variáveis de inclusão uma em particular merece atenção:

os municípios mais industrializados, com maior número de empregados na

Indústria de Transformação – vale dizer, onde o operariado é

relativamente mais expressivo – e com uma maior participação da

Indústria no PIB municipal seguiram a mesma regra: votaram

preferencialmente em Bolsonaro, apresentaram índices mais elevados de

contaminação, receberam uma percentagem menor de AE e, como regra geral,

não votaram em Haddad no Segundo Turno. Vale observar também a variável

“Código da Unidade da Federação (UF)”. O sistema de códigos do IBGE é

tal que os municípios da Região Norte iniciam com o número 1, da Região

Nordeste com o número 2, da Região Sudeste com o número 3, da Região Sul

com o número 4 e da Região Centro-Oeste com o número 5. O “Sul

Maravilha” e o Cerrado do Agronegócio foram as bases eleitorais de

Bolsonaro e, simultaneamente, foram as regiões que apresentaram maiores

incidência de COVID-19; enquanto as Regiões Norte e Nordeste (com código

menor) foram (como regra geral aberta a exceções) os principais redutos

eleitorais de Haddad e os territórios com maior percentual de pessoas

beneficiadas om AE em 2020.

Por fim, há uma variável que ajuda a montar um quadro geral de grande

poder explicativo: o voto em Bolsonaro apresenta uma correlação

positiva com o grau de urbanização (população urbana / população total).

No Quadro 1, esta correlação está apresentada na décima sexta linha

pelo seu oposto (grau de ruralidade = população rural / população

total), e se evidencia uma correlação negativa (-0,288) entre voto em

Bolsonaro e grau de ruralidade. Mas este resultado é a “versão

espelhada” de uma correlação positiva entre este mesmo voto com o grau

de urbanização (0,288). Ora, quanto mais urbano e industrial é um

município e quanto maior a percentagem da população ocupada em

atividades formais (emprego com carteira assinada e funcionários

públicos) maiores são as dificuldades para a manutenção do

distanciamento social. Por oposição, quanto mais rural, agrícola e

informal é a economia de um município, tanto mais fácil manter um

distanciamento mínimo. Especialmente em função da elevada cobertura do

Auxílio Emergencial. E, não gratuitamente, as variáveis-indicadores de

cobertura do AE (colunas 3 e 4) também apresentam correlação positiva

com “grau de ruralidade” (correl 0,217 e 0,391, respectivamente) e com

informalidade no emprego (variável 19, correl 0,396 e 0,557).

Observemos mais atentamente, agora, a base do Quadro 1 (da linha 16

para baixo). Emerge, ali, a troca de sinais das correlações entre as

variáveis nas colunas 1 e 2 (voto em Bolsonaro e incidência de COVID),

que passam a ser negativas, e entre as colunas 3, 4 e 5 (cobertura do

auxílio emergencial e voto em Haddad), que passam a ser positivas. O

principal determinante desta mudança é que as variáveis listadas na base

do Quadro 1 são variáveis indicativas de exclusão social relativa; e,

por isto mesmo, estão referidas àquela parcela da população que

ingressou de forma expressiva no Orçamento Federal durante os governos

do PT. Objetivamente, o que o Quadro 1 nos informa é que a % de voto em

Bolsonaro será tanto menor (e % do voto em Haddad será tanto maior)

naqueles municípios onde for maior: (1) a % de domiciliados no campo

(por oposição a meros proprietários rurais com domicílio urbano); (2) a %

da população com menos de 35 anos de idade (segmento onde o desemprego e

a informalidade são mais elevados); (3) a % de negros e pardos (que só

passam a se beneficiar de uma política especificamente étnico-racial de

inclusão a partir das políticas de cotas); (4) a % de analfabetos

(parcela da população com maior dificuldade de inserção no mercado

formal de trabalho); (5) a % de pobres (com renda per capita inferior a

um salário mínimo, que foram beneficiados com programas como o Bolsa

Família); (6) a % de trabalhadores informais; e (7) a desigualdade da

renda (medida pelo Índice de Gini).

Ora, este quadro ilumina uma realidade já intuída, mas que – até onde

sabemos – ainda não havia sido rigorosamente demonstrada: o fato de que

a campanha eleitoral de 2018 foi marcada por um confronto de projetos

radicalmente antagônicos no plano do papel do Estado no processo de

inclusão social e enfrentamento/ superação das desigualdades. Por mais

que a mídia conservadora tentasse mascarar a disputa como um confronto

entre “amigos e inimigos da corrupção” (resgatando e requentando o

surrado discurso udenista, que deu sustentação aos golpes de 1954 e

1964) e os liberais de todos os matizes (especialmente daqueles que

militam contra os impostos e a favor de subsídios fiscais para a

promoção de investimentos) vislumbrassem uma disputa entre “políticos

populistas X empresariado meritocrata”, o que estava efetivamente em

jogo era o direito (ou não) dos governos populares utilizarem parcela do

orçamento para apoiar a renda mínima, levar água e luz ao sertão,

facilitar a criação e desonerar microempresas (inclusive individuais),

apoiar a socialização e acesso à educação superior dos descendentes de

escravos, apoiar a inserção social produtiva de pequenos produtores

rurais, índios e quilombolas, dentre outros setores negligenciados há

séculos. Mais importante ainda: os dados coletados e sistematizados para

5.570 municípios do país revelam que, de uma forma geral (e malgrado

exceções) o povo votou de acordo com seus interesses estratégicos. Mesmo

diante de uma situação de absoluta excepcionalidade, determinada pelo

impeachment de Dilma, pelo processo de lawfare que acabou

levando à prisão de Lula, pela imposição de silêncio ao ex-Presidente

(proibido de dar entrevistas pelo STF), mesmo assim, a consciência

popular manifestou-se, não apenas na percentagem expressiva de votos

dados a Haddad no segundo turno (45%) mas, acima de tudo, pelo fato de

que os setores que apoiaram Haddad foram justamente aqueles que os

governos petistas efetivamente apoiaram e contemplaram.

Resultados surpreendentes: a pandemia no Brasil poupou os mais pobres?

Há uma vasta literatura acerca da seletividade regressiva das

pandemias, que atingem de forma mais acentuada a base da pirâmide

social. Esta relação é reconhecida inclusive em publicações de órgãos

técnicos do sistema ONU, afamados pela inflexão predominantemente

conservadora de suas análises (veja-se, por exemplo).

Não obstante, uma leitura superficial dos resultados com os quais nos

deparamos poderia levar à conclusão de que a seletividade perversa da

pandemia não houvesse se manifestado no Brasil. Mas não é disto que se

trata. Senão vejamos.

Quando operamos com uma base de dados municipalizada é preciso

entender que o “indivíduo da amostra” não é um indivíduo real, mas um

coletivo composto, ele mesmo, de grupos e de indivíduos altamente

diferenciados. Um exemplo pode ajudar na compreensão deste ponto.

Imaginemos dois municípios vizinhos: A e B. O primeiro (A) apresenta uma

taxa de analfabetismo de 2% da população total, enquanto B conta com

20% dos domiciliados nesta categoria. O neófito em análise estatística

espacial poderia concluir que “o problema do analfabetismo” é maior no

segundo município do que no primeiro. Porém, esta é uma conclusão

precipitada e se esvai assim que ele é informado que: (1) o primeiro

município conta com 500 mil habitantes e o segundo com apenas 8 mil

habitantes. Os 2% de analfabetos do primeiro município (10 mil

habitantes) conformam uma população superior a todos os habitantes do

segundo. Imaginemos agora que a quase totalidade dos analfabetos do

município A vivem em uma comunidade quilombola que, há anos, vem

solicitando a instalação de escolas de ensino fundamental e ensino de

jovens e adultos no seu interior. Onde, em que território, urge investir

no combate ao analfabetismo?

Trazendo a questão para o nosso campo: quando afirmarmos que a % do

voto em Bolsonaro foi maior nos municípios caracterizados por VAB

industrial elevado e expressiva participação de operários dentre os

ocupados não estamos afirmando que o operariado tenha se tornado base

eleitoral de Bolsonaro. Este movimento até pode ter ocorrido. Ou não. A

desindustrialização em curso acelerado no país, a baixa taxa de

crescimento e a queda dos salários em alguns setores industriais pode

até ter gerado descontentamento entre setores operários que migraram

para um voto conservador. É possível. Mas não é isto que os dados

revelam. Pois não estamos operando com estratos sociais, mas com médias

municipais. E toda a comunidade é marcada por padrões específicos de

estratificação. “Municípios ricos” não são municípios onde todos são

ricos.

Na verdade, é muito provável que as elevadas taxas de contaminação

por COVID em municípios industriais e de alto PIB per capita tenha

atingido majoritariamente os estratos sociais localizados na base da

pirâmide, tal como o operariado. Afinal, este é um segmento que: (1) não

pode optar pelo “trabalho no domicílio”; (2) no longo prazo, aufere

rendimentos superiores aos proporcionados pelo AE; e (3) na grande

maioria dos casos, desloca-se entre o trabalho e a residência em

veículos de transporte público que trafegam lotados no horário de pico.

Assim é que, quando operamos com dados e indicadores sistematizados e

agrupados por critérios distintos daqueles eleitos por nós (variáveis

municipalizadas) o caráter socialmente seletivo do COVID-19 é facilmente

evidenciado.

Por exemplo: em 2020, a taxa de morbidade entre pacientes negros

(42,78%) e pardos (39,22%) hospitalizados foi significativamente

superior à taxa de morbidade entre caucasianos (36,55%) e asiáticos

(36,48%). Enquanto a taxa de hospitalização de pacientes negros e pardos

(4,54% e 34,62% respectivamente) manteve-se abaixo da participação

relativa destes grupos étnicos na população total (7,61% e 43,13%,

respectivamente).

Não obstante, nenhuma destas relativizações anula ou nega dois fatos

importante: 1) o Auxílio Emergencial foi canalizado prioritariamente

para o segmento social e para os municípios que, em 2018, deram a maior

percentagem de voto a Haddad, vale dizer, para aqueles cidadãos que

faziam jus ao mesmo; 2) o AE contribui para o distanciamento social de

cidadãos oriundos dos estratos sociais menos favorecidos. Não se trata

de negar o fato de que parcela dos beneficiados pelo AE não fazia jus ao

mesmo. Trata-se apenas de reconhecer que este não foi o caso dominante.

Nos municípios menores e de economia menos diversificada – vale dizer:

nos municípios onde Haddad alcançou a maior votação em 2018 – o AE

correspondeu a até 30% do PIB e atingiu mais de 60% dos domiciliados.

Não nos parece que caibam dúvidas em torno do impacto desta cobertura

nacional sobre os resultados das eleições municipais de 2020, nas quais

a performance da esquerda ficou aquém das expectativas e a performance

dos partidos aliados e apoiadores do Governo Bolsonaro foi além do

esperado. E o mais interessante é que esta “apropriação política” do AE

não parece ter sido planejada. O AE foi imposto a Jair Bolsonaro e a

Paulo Guedes pelo Congresso, a partir de uma forte mobilização dos

partidos de oposição. E só teve impactos eleitorais expressivos porque,

mesmo após sua imposição, o Governo não lhe deu a devida atenção,

utilizando-se do Cadastro Único (criado em 2001, no governo FHC, mas

disseminado e consolidado nos governos petistas) como principal

instrumento de elegibilidade da cobertura. Vale dizer: o AE teve efeitos

eleitorais justamente porque o Governo não o manipulou

eleitoreiramente. Um dos governos menos republicanos da história da

República, ao subestimar a força política do AE, alcançou o que parecia

impossível: atrair parcela do eleitorado petista, que fora conquistado

pela conversão do Orçamento Federal em instrumento de inclusão social.

Lições para 2022

Desde que Lula saiu da prisão, a conjuntura acelerou-se muito. A

Vaza-Jato deixou claro que os processos e as condenações de Lula não

passavam de lawfare. Todo o Judiciário saiu contaminado da

operação e vem buscando se redimir com o reconhecimento (tardio) da

parcialidade de Moro e o arquivamento de todos os processos que ainda

estavam em curso contra o ex-Presidente. Enquanto isto, Lula é recebido

como Chefe de Estado em diversos países do mundo e o conjunto das

candidaturas que se querem como “terceira via” não conseguem, mesmo

somadas, atingir a intenção de voto em Bolsonaro e, muito menos, em

Lula. Simultaneamente, Porém, a rejeição a Bolsonaro não para de crescer

e já é a mais elevada entre todos os prováveis participantes do pleito

de 2022. Favas contadas?

Do nosso ponto de vista, definitivamente não. E isto por três

motivos. Em primeiro lugar, porque o sistema que alimentou e realizou o

golpe-impeachment de 2016 e a prisão de Lula no ano seguinte é complexo,

forte e muito bem articulado. Ele envolve mídia, Judiciário,

Parlamento, Forças Armadas, grande capital (brasileiro e multinacional),

Embaixadas e Agências de Inteligência estrangeiras e muito mais. Não

podemos subestimar os riscos da frágil democracia brasileira. Em segundo

lugar, porque mesmo que aos trancos e barrancos, Bolsonaro vem

conseguindo se manter no poder e driblar a abertura de um processo de

impeachment.

E, seja por erro de cálculo, ignorância ou omissão, seu governo

realizou um programa de renda mínima que impediu que a economia

soçobrasse em 2020 e garantiu o sucesso eleitoral da direita naquele

ano. Por fim, é preciso entender que qualquer golpe contra a democracia

não precisa ser dado antes das eleições ou da posse do novo Presidente.

Os golpes contra Getúlio, Jango e Dilma deram-se durante o processo de

gestão. Por vezes é mais fácil deixar o adversário “vencer” o jogo, e

dar o bote depois.

E aqui vale lembrar que a crise econômica brasileira é séria e

estrutural. Ela está assentada sobre a desindustrialização. Que vêm se

impondo há anos. Inclusive nos 13 anos de gestão petista. E o esboço de

programa econômico do PT disponível até agora não é muito esclarecedor

sobre como esta questão vai ser enfrentada. Não nos admiraríamos muito

se parcela da intelligentsia anti-petista estivesse, neste

momento, meditando se não seria melhor deixar “Lula levar, mas não

ganhar”. Como Dilma em 2014-2016.

Talvez o aspecto mais alvissareiro do embate eleitoral de 2022

encontre-se no fato de que – ao invés de adotar o padrão de gestão

orçamentária de 2020 – o governo Bolsonaro parece decidido a

administrá-lo “eleitoreiramente” em 2022, atrasando precatórios,

diminuindo os valores destinados à Educação, à Saúde e ao novo programa

de renda mínima, em prol da liberação dos recursos previstos nas

“Emendas do Relator”, negociadas por parlamentares da base bolsonarista

para a compra de votos em distintos currais eleitorais. Este tiro tem

grandes chances de sair pela culatra. Aparentemente, nem a esquerda, nem

a direita, entenderam plenamente o quanto os resultados do pleito de

2020 (bem como os resultados das disputas presidenciais entre 2002 e

2014) foram influenciados pela gestão republicana do Orçamento e pela

inclusão dos pobres no mesmo. Tal como nas relações humanas

intersubjetivas, muitas vezes a forma mais eficaz de conquistar o Outro é

abrir mão dos jogos de sedução e operar no campo da transparência e da

honestidade.

Conclusão

À guisa de conclusão gostaríamos de chamar a atenção para o fato de

que intenção de voto não é realização de voto. De certa forma, é disto

que nos fala as correlações entre a variável-indicador da segunda linha

do Quadro 1 – “% dos votos válidos no primeiro turno” – e as 5

variáveis-indicadores nas colunas do mesmo Quadro. A correlação com

“voto em Bolsonaro” é 0,909 positiva, enquanto “votos em Haddad” é

-0,989 e “% do Valor do AE no PIB” é -0,787. Mais uma vez, parte destas

correlações refletem determinações exógenas, vale dizer, expressam

correlações cruzadas. A percentagem de votos válidos é tanto maior

quanto mais urbana é a população municipal (0,447), menor a taxa de

analfabetismo do município (-0,829) e maior a % de pessoas com nível

superior (0,614).

Ora, já analisamos a sobreposição da clivagem “inclusão X exclusão”

com clivagem “eleitores de Bolsonaro X eleitores de Haddad”. Mas isto

não é tudo. Há uma dimensão especificamente político-ideológica nestas

correlações. Na verdade, o eleitor de Bolsonaro em 2018 era um eleitor

mais “militante”, portador de um grau de crença na necessidade de “mudar

o país pela eleição do Mito” que exacerbava e maximizava sua decisão de

participar do processo de votação. Diferentemente, o eleitor de Haddad

tinha que vencer um amplo conjunto de dúvidas e incertezas derivadas do

bombardeamento da mídia na divulgação apologética da Lava-Jato e na

proliferação das críticas à corrupção petista.

Quer nos parecer que esta diferença entre graus de “convicção” ainda

não foi superada. Ela se fez presente nas eleições de 2020 e deve

retornar nas eleições de 2022. No caso das eleições de 2020, muitos se

surpreenderam com a distância entre as pesquisas de intenção de voto

(até a boca de urna) e os resultados eleitorais. Pelo menos parte desta

discrepância está associada à convicção e ao voto militante: o PT e os

partidos de esquerda neste país ainda carregam sobre os ombros o peso

das campanhas midiáticas negativas que trabalham muito bem com o senso

comum: se a Justiça investiga e prende A e não investiga nem prende Z,

então A é culpado e Z é inocente.

Por isto mesmo, é muito importante entender que as eleições de 2022

não serão definidas pelas intenções, mas pela conquista de um eleitorado

militante, capaz de expor orgulhosamente sua opção político-ideológica.

Até onde podemos perceber, ainda existe um desnível entre o eleitor de

Bolsonaro, que expõe orgulhosamente sua opção pela preservação do status quo

através da utilização da bandeira nacional e das camisetas da seleção

brasileira como símbolos (pretensamente universais e anódinos) de

conservadorismo, e o eleitor de Haddad (em 2018) e de Lula (em 2022),

que já não usa mais suas camisetas vermelhas e suas estrelas com a

desenvoltura dos anos oitenta, noventa do século passado e da primeira

década do atual século.

Este é um ponto que deve ser objeto de reflexão por parte dos

estrategistas políticos: conquistam-se vitórias com adesão e entusiasmo.

Intenções de voto são condições necessárias, mas não são suficientes.

*Carlos Águedo Paiva é doutor em economia pela Unicamp.

*Allan Lemos Rocha é estatístico e mestrando em Planejamento Urbano e Regional na UFRGS.

Nota

[i]

Quando encerramos o levantamento de dados para a construção dos

indicadores de contaminação e morbidade por COVID-19 em meados do ano de

2021 (com vistas à posterior análise estatística e teórica), a

disparidade de taxa de contágio ainda era muito elevada. Nos 100

municípios brasileiros com menor taxa de contágio ela correspondia a

menos de 1% da população, enquanto nos 100 municípios de maior

incidência ela encontrava-se próxima de 20%.

[ii]

Os autores produziram um artigo com a análise global dos resultados, o

qual foi oferecido para publicação nas mais importantes revistas

brasileiras da área de “Saúde e Sociedade”. Para nossa surpresa, o paper

vem sendo recusado sob a surpreendente alegação de que o trabalho seria

irrelevante. Dado que os temas “pandemia”, “eleição de Bolsonaro”,

“desdobramentos políticos e sanitários do Auxílio Emergencial” e as

conexões entre os mesmos são de inquestionável relevância, interpretamos

a recusa como temor de que, seja o Banco de Dados, sejam os testes

estatísticos e os resultados encontrados contivessem erros. Não

obstante, o risco de haver erro nestas bases são mínimos: o Banco

produzido por nós foi disponibilizado, as fontes utilizadas para sua

montagem são públicas e oficiais e podem ser auditadas e os testes são

exercícios simples de correlação passíveis de replicagem por qualquer

cientista social. Ao fim e ao cabo, chegamos à conclusão de que o

problema se encontre no desconhecimento de características da

Estatística Espacial, que complexificam a interpretação dos resultados

obtidos. Por isto mesmo, criamos uma seção específica (a terceira) nesta

versão resumida do trabalho produzido anteriormente voltada ao

esclarecimento de como devem ser interpretados resultados estatísticos

em análises regionalizadas.

Fonte da Imagem: https://www.aquinoticias.com/colunas/dois-brasis/